भारत सरकार द्वारा आगामी जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराने की घोषणा ने देश में एक नई बहस को जन्म दिया है। जहां एक ओर इसे सामाजिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, वहीं इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर गंभीर चिंताएं भी सामने आ रही हैं। जातिगत जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा इकट्ठा करने की कवायद नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संरचना, राजनीतिक संतुलन, प्रशासनिक जटिलताओं और राष्ट्रीय एकता पर गहरा असर डाल सकती है।

जातिगत जनगणना का सबसे बड़ा खतरा यही है कि इससे जातियों की पहचान को फिर से राजनीतिक हथियार बना दिया जाएगा। आज भी चुनावों में जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन आंकड़ों की गैर-मौजूदगी में यह पूरी तरह निर्णायक नहीं होती। लेकिन यदि सरकार यह स्पष्ट कर दे कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है, तो चुनावी रणनीतियां, उम्मीदवार के चयन से लेकर घोषणापत्र तक पूरी तरह जातिगत समीकरणों पर केंद्रित हो जाएंगी।

भारत पहले ही “जाति आधारित वोट बैंक” की राजनीति से जूझ रहा है, जातिगत जनगणना इसे और संस्थागत रूप दे देगी। भारत का संविधान जातियों के भेद को मिटाने की दिशा में बना था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि “हमें जाति नहीं, समाज बनाना है”। लेकिन जातिगत जनगणना उस दिशा में उल्टा कदम है। इससे हर व्यक्ति को उसकी जाति से ही पहचान दी जाएगी न कि नागरिकता, योग्यता या इंसानियत से।

यह सामाजिक एकता के ताने-बाने को कमजोर कर सकता है, विशेषकर युवा पीढ़ी में, जो धीरे-धीरे जातियों से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है।

जब आंकड़ों के माध्यम से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन-सी जातियाँ जनसंख्या में ज़्यादा हैं, तो अन्य जातियाँ अपने लिए अलग से आरक्षण या विशेष लाभ की मांग करने लगेंगी। इससे जातियों के बीच असंतोष और बढ़ेगा।

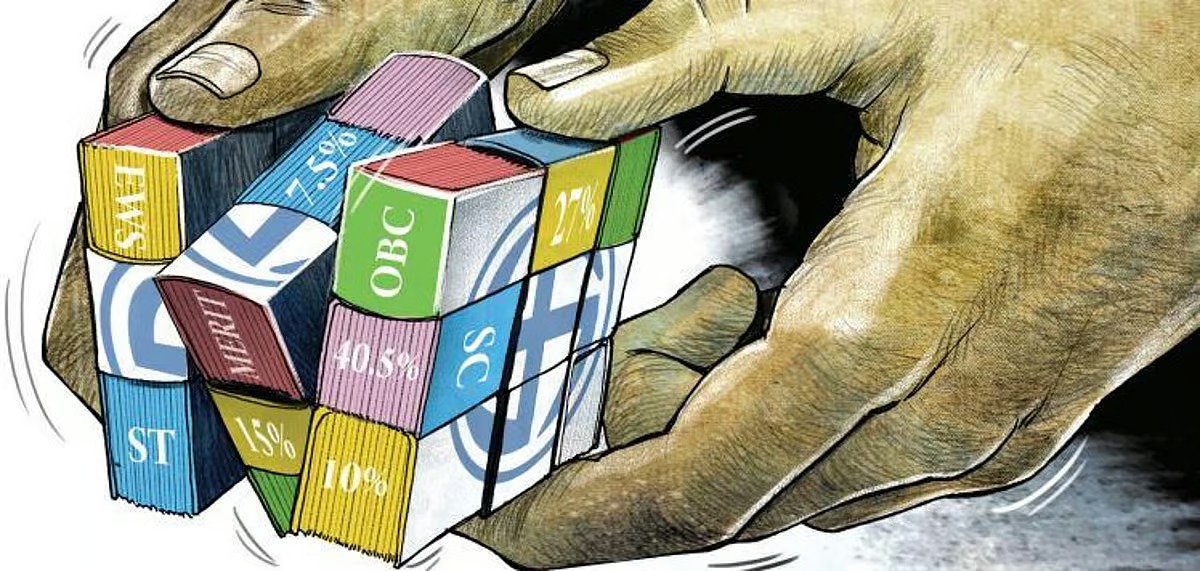

उदाहरण के तौर पर…यदि किसी राज्य में कोई एक जाति ओबीसी में होकर भी 40% से अधिक निकले, तो दूसरी छोटी जातियाँ कहेंगी कि उसे ही सारा फायदा मिल रहा है। इससे ओबीसी में ही टकराव और उपवर्गीकरण की मांग उठेगी, जैसा कि मंडल आयोग के बाद देखने को मिला था।

1931 के बाद से भारत में कोई आधिकारिक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। 2011 में SECC में जातिगत आंकड़े इकट्ठा किए गए, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया क्योंकि वे असंगत, भ्रमपूर्ण और अविश्वसनीय निकले।

SECC 2011 में 46 लाख से अधिक जातियाँ दर्ज हुईं, जिनमें से कई नाम एक ही जाति के अलग-अलग रूप में दर्ज थे (जैसे यादव, यदुवंशी, यादव जी)। इससे डेटा की शुद्धता पर सवाल खड़े हुए। इसलिए जातिगत जनगणना कराना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। क्या हर व्यक्ति अपनी जाति स्पष्ट रूप से बता पाएगा? क्या कोई झूठ नहीं बोलेगा? क्या जातियों के बीच खुद के “कमज़ोर दिखाने” की होड़ नहीं लगेगी?

जातिगत जनगणना से अगर यह सामने आता है कि कुछ जातियाँ आबादी के अनुपात में कम या ज़्यादा आरक्षण पा रही हैं, तो आरक्षण प्रणाली को लेकर असंतोष और गहरा होगा।

आज भी सवर्णों में, दलितों में और ओबीसी के भीतर आरक्षण को लेकर तीव्र बहस है। यदि आंकड़े यह दिखाएं कि कोई जाति बहुत कम लाभ पा रही है, तो उसके आंदोलन भड़क सकते हैं। आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से सड़कों पर संघर्ष का रूप ले सकता है।

जातिगत जनगणना का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक खतरा यह है कि हर व्यक्ति को हमेशा के लिए उसकी जाति के दायरे में कैद कर देना। एक बच्चा जिसे शायद जाति के बारे में पता भी न हो, उसे भी कागज़ पर “फलाँ जाति” घोषित कर दिया जाएगा। इससे जातिगत पहचान, जो बहुत धीरे-धीरे धुंधली पड़ रही थी, फिर से स्थायी और औपचारिक रूप में लौट आएगी।

यदि हम इसे Statistical Casteism कहें तो बिल्कुल ग़लत नहीं होगा।

भारत जैसी विविधता से भरी सभ्यता में अगर हर राज्य, हर समुदाय, हर जाति को उनके आँकड़ों के आधार पर विशेष अधिकार या प्रतिनिधित्व दिया जाने लगे, तो क्या यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर नहीं करेगा?

संविधान समानता की बात करता है, लेकिन आंकड़ेबाज़ी की राजनीति समाज को टुकड़ों में बाँट सकती है। उदाहरण के लिए एक राज्य की बहुसंख्यक जाति, केंद्र सरकार से अलग बजट की मांग कर सकती है। दूसरी जातियाँ कह सकती हैं कि हमें ज्यादा आरक्षण दो वरना हम आंदोलन करेंगे। इससे भारत जैसे राष्ट्र में तनाव और सामाजिक अशांति फैल सकती है।

जातिगत जनगणना अगर सिर्फ़ नीति निर्धारण के लिए हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन भारत जैसे भावनात्मक और अति जातिवादी समाज में इसका राजनीतिक दुरुपयोग लगभग तय है।

यह एक दोधारी तलवार है। जिसे अगर सही हाथों में हो तो न्याय कर सकती है, लेकिन अगर गलत हाथों में गई तो जातिगत टकराव और राष्ट्र के ताने-बाने को नुकसान पहुँचा सकती है।

सवाल यह नहीं है कि जातिगत जनगणना हो या नहीं! सवाल यह है कि क्या हमारा समाज, राजनीति और प्रशासन इतना परिपक्व है कि वह इन आंकड़ों का सिर्फ़ कल्याणकारी उपयोग करे, न कि राजनीतिक शोषण?