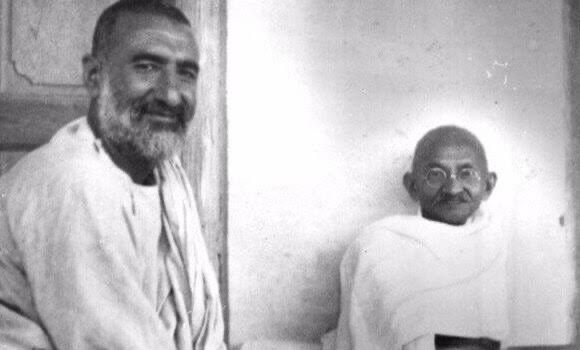

1890 में ब्रिटिश भारत के उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत के उटमानज़ई गांव में जन्मे ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे योद्धा थे, जिन्होंने अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्हें ‘सरहदी गांधी’ कहा गया क्योंकि उनके विचार और संघर्ष महात्मा गांधी से मेल खाते थे। वे न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक सामाजिक सुधारक, शिक्षा-प्रेमी और अपने लोगों के लिए न्याय की आवाज़ भी थे।

ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान का मानना था कि अशिक्षा और रूढ़िवादिता ही सबसे बड़ी बेड़ियां हैं जो समाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। मात्र बीस वर्ष की आयु में उन्होंने पहला स्कूल खोला, जो उनके सुधारवादी दृष्टिकोण का प्रतीक था। उन्होंने शिक्षा को ही मुक्ति का मार्ग माना और अपने समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य शुरू किया।

ब्रिटिश सरकार को उनका यह प्रयास पसंद नहीं आया। उनकी गतिविधियों को विद्रोह के रूप में देखा गया और उन्हें कई बार प्रताड़ित किया गया। लेकिन न तो धमकियों से वे रुके, न ही दमन से झुके। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। अपने लोगों को शिक्षित करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना।

ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान 1919 के रौलट एक्ट विरोधी आंदोलनों के दौरान महात्मा गांधी के संपर्क में आए। उन्होंने देखा कि कैसे गांधीजी सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दे रहे थे। इसी प्रेरणा से उन्होंने अपने संघर्ष को व्यापक किया और 1921 में खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें इस आंदोलन में उनकी सक्रियता के कारण जेल भी जाना पड़ा।

1929 में उन्होंने ‘ख़ुदाई ख़िदमतगार’ (अल्लाह के सेवक) आंदोलन की शुरुआत की, जिसे ‘लाल कुर्ती आंदोलन’ भी कहा जाता है। यह संगठन पूरी तरह अहिंसक था, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने इसे एक बड़ा खतरा समझा। ख़ुदाई ख़िदमतगार आंदोलन ने न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम को मज़बूती दी, बल्कि उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में राष्ट्रवादी भावना को भी जीवंत किया।

ब्रिटिश हुकूमत ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान को एक ख़तरनाक नेता मानती थी, क्योंकि वे अपने अनुयायियों के बीच असाधारण रूप से लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि सीमांत प्रांत में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ने लगा। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया और अत्यंत यातनाएं दीं। 1930 के पेशावर गोलीकांड में जब निहत्थे ख़ुदाई ख़िदमतगार कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गईं, तब भी उन्होंने अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा।

1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ में भी वे सक्रिय रहे और फिर से जेल भेजे गए। 1947 तक उनका अधिकांश समय जेल में ही बीता, लेकिन वे अपने आदर्शों पर अडिग रहे।

1947 में भारत का विभाजन ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान के लिए एक गहरा आघात था। उन्होंने खुलकर विभाजन का विरोध किया और इसे भारतीय मुसलमानों के लिए एक त्रासदी बताया। वे पाकिस्तान में खुद को अकेला महसूस करने लगे, क्योंकि उनकी विचारधारा को वहां समर्थन नहीं मिला।

भारत विभाजन के बाद, ख़ान साहब ने पाकिस्तान के लिए संघर्ष जारी रखा। उन्होंने पाकिस्तान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की वकालत की, लेकिन सरकार ने उन्हें बार-बार जेल भेजा। 1948 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1954 तक जेल में रखा गया। 1962 में उन्हें रिहा किया गया, लेकिन 1964 में फिर से जेल भेज दिया गया।

ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अफ़ग़ानिस्तान में निर्वासित जीवन जीने को मजबूर हुए। हालांकि, उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। 1987 में भारत सरकार ने उन्हें ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया। यह सम्मान पाने वाले वे पहले गैर-भारतीय नागरिक बने।

1988 में 98 वर्ष की आयु में पेशावर में उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें जलालाबाद (अफ़ग़ानिस्तान) में दफ़नाया गया।

ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान का जीवन एक प्रेरणा है…अहिंसा, त्याग और न्याय की शक्ति का प्रतीक। उन्होंने दिखाया कि लड़ाई केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों और आदर्शों से भी लड़ी जा सकती है। वे सीमांत गांधी थे, लेकिन उनकी सोच और संघर्ष की सीमा केवल सीमांत प्रांत तक नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थी।