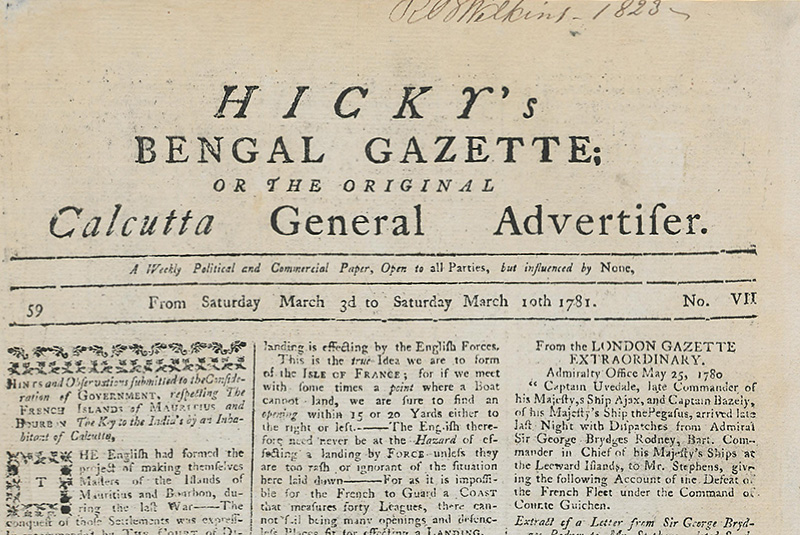

29 जनवरी 1780, यह वह ऐतिहासिक दिन था जब भारत में पहली बार एक अख़बार प्रकाशित हुआ। नाम था ‘हिकीज़ बंगाल गैज़ेट’, जिसे ब्रिटिश पत्रकार जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने कोलकाता से शुरू किया था। यह न केवल भारत का पहला समाचार पत्र था, बल्कि ब्रिटिश शासन के अधीन प्रेस की स्वतंत्रता के संघर्ष की शुरुआत भी थी। इस अख़बार ने सत्ता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और भ्रष्टाचार को उजागर किया, जिसके कारण हिक्की को जेल भी जाना पड़ा।

हिकीज़ बंगाल गैज़ेट के बाद कई अंग्रेज़ी और भारतीय भाषाओं में अख़बार आने लगे। राजा राममोहन राय ने ‘संभाद कौमुदी’ और ‘मिरात-उल-अख़बार’ जैसे अख़बार निकाले, जो सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता की चेतना जगाने वाले थे। इसी दौर में बाल गंगाधर तिलक का ‘केसरी’ और ‘मराठा’ अख़बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बन गए। पत्रकारों को अक्सर ब्रिटिश हुकूमत से उत्पीड़न सहना पड़ता था, लेकिन वे अपने मिशन पर अडिग रहे।

बीसवीं सदी में भारतीय पत्रकारिता का स्वरूप और भी सशक्त हुआ। जब महात्मा गांधी ने ‘हरिजन’, ‘यंग इंडिया’ और ‘इंडियन ओपिनियन’ जैसे अख़बारों के माध्यम से जनता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे संपादकों ने अपनी लेखनी से जनता में क्रांति की भावना जगाई, लेकिन इसकी कीमत भी चुकाई। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में भारत की आज़ादी तक, भारतीय पत्रकारिता ब्रिटिश सत्ता के ख़िलाफ़ एक महत्त्वपूर्ण हथियार बनी रही।

1947 के बाद भारतीय पत्रकारिता का एक नया दौर शुरू हुआ। प्रेस अब स्वतंत्र था, लेकिन नई सरकारों और नीतियों की आलोचना भी ज़रूरी थी। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल में प्रेस पर कड़े प्रतिबंध लगे, कई अख़बारों को बंद कर दिया गया, और पत्रकारों को जेल में डाला गया। लेकिन इस दौर ने यह भी साबित कर दिया कि भारत में पत्रकारिता केवल सूचना देने का साधन नहीं, बल्कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है।

1980 और 1990 के दशक में भारतीय पत्रकारिता में कई बदलाव आए। टीवी समाचार चैनलों की शुरुआत हुई…दूरदर्शन, ज़ी न्यूज़, एनडीटीवी जैसे चैनल ख़बरों को नए अंदाज़ में पेश करने लगे। 2000 के दशक में इंटरनेट और डिजिटल मीडिया ने पत्रकारिता की दिशा ही बदल दी। अब वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, और सोशल मीडिया पत्रकारिता के नए प्लेटफॉर्म बन गए हैं। प्रिंट मीडिया का प्रभाव कम हुआ, लेकिन डिजिटल मीडिया ने फेक न्यूज़ और सनसनीखेज़ पत्रकारिता की नई चुनौती भी खड़ी कर दी।

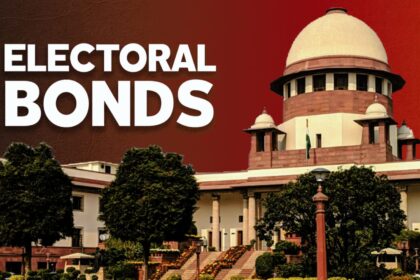

आज भारतीय पत्रकारिता एक दोराहे पर खड़ी है। जहाँ एक ओर स्वतंत्र और खोजी पत्रकारिता की ज़रूरत है, वहीं दूसरी ओर पेड न्यूज़, TRP की होड़ और राजनीतिक दबाव, इसकी साख को कमज़ोर कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने पत्रकारिता को जन-जन तक पहुँचाया, लेकिन ग़लत जानकारी, एजेंडा-चालित रिपोर्टिंग और सनसनीखेज़ प्रस्तुतियों ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं।

हिकीज़ बंगाल गैज़ेट के साथ जो यात्रा शुरू हुई थी, वह आज डिजिटल क्रांति तक पहुँच चुकी है। समय बदला, माध्यम बदले, लेकिन पत्रकारिता का मूल उद्देश्य आज भी वही है…सच को सामने लाना, सत्ता से सवाल करना, और जनता की आवाज़ बनना। आने वाले समय में पत्रकारिता को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निष्पक्षता, तथ्य-जांच और नैतिकता पर ध्यान देना होगा। तभी यह लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ बनी रह सकेगी।